目录

- FARM 强行给 AI 戴上了化学家的眼镜,让它不再将原子一视同仁,而是识别官能团,这是迈向真正化学推理的一大步。

- 通过让 AI 在分析药物的局部化学「基序」时,也能「看」一眼分子的整体「肖像照」,ImageDDI 极大地提升了药物 - 药物相互作用(DDI)预测的准确性。

- FragDockRL 将分子设计变成了一场强化学习的「棋局」,AI 通过模拟真实的化学反应来「走棋」,并以对接分数作为「胜负」奖励,从而在设计之初就保证了所有「棋谱」都具备合成可行性。

1. AI 终于学会化学家语言:官能团

跟 AI 聊分子的时候,总有一种鸡同鸭讲的挫败感。我们用 SMILES 字符串把分子「翻译」给 AI,但这套语言天生就有缺陷,像个「化学文盲」。比如,COC(甲醚)和 CCO(乙醇)里都有字母 O,但我们都知道,醚键里的氧和羟基里的氧,它们的性格、脾气和反应活性,像是两个物种。但对大多数 AI 来说,O 就是 O,没什么不同。

这就是为什么那么多 AI 模型在预测性质时,总感觉像是在碰运气。它们学会了死记硬背,但没有真正理解化学的内在逻辑。

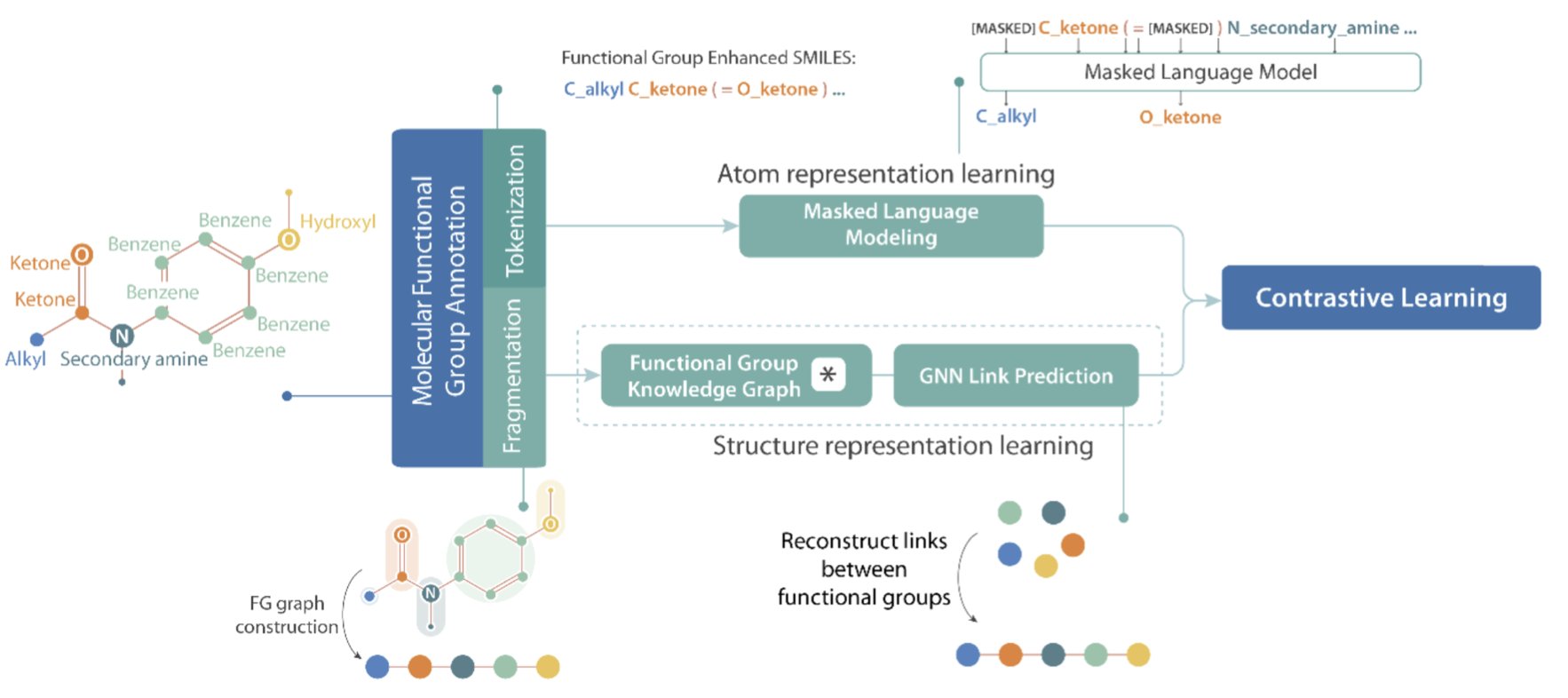

FARM 这篇论文,就是冲着解决这个问题来的。它的思路简答说,既然 O 这个字母太含糊,那我们就给它加上「定语」,创造新词啊!于是,在 FARM 的世界里,SMILES 字符串里不再只有 O,而是有了 O_ketone(酮里的氧)、O_hydroxyl(羟基里的氧)、O_ether(醚里的氧)等等。

这一个小小的改动,强迫 AI 去学习化学家最基础的语言——官能团。AI 终于知道,不同的「氧」是不能混为一谈的。

但这还没完。如果只是改了改字符串,那还不够。

FARM 还干了第二件事:它用对比学习的方法,把这种新的「官能团感知」的 SMILES 语言,和分子的图谱结构表示进行了「对齐」。就像你教一个孩子认字,不光让他读「苹果」这两个字,还同时给他看一张苹果的图片,然后告诉他:「这两个东西说的是一回事。」通过这种方式,AI 被迫将抽象的符号和具体的结构拓扑关联起来,形成了一个远比过去丰富和准确的分子表征。

那么,这个更懂化学的 AI,实战能力如何?

研究者们把它扔到了 MoleculeNet 这个化学 AI 的「高考」考场里。结果是,在 13 门科目里,FARM 拿了 11 门的状元。

对于药物发现来说,这意味着一个 AI 不仅能预测一个分子的活性,还能像一个初级药物化学家一样,向你解释它的「思考过程」——「我之所以认为这个分子活性不好,是因为它的这个酯基很容易被水解,而且缺少一个能与 235 位天冬氨酸形成氢键的基团。」

📜Title: Functional Group-Aware Representations for Small Molecules (FARM): A Novel Foundation Model Bridging SMILES, Natural Language, and Molecular Graphs

📜Paper: https://arxiv.org/abs/2410.02082v3

2. AI 药物互作预测:引入「全局视野」

在药物研发和临床用药中,药物 - 药物相互作用(DDI)预测,一直以来都是一个无比重要、但也无比棘手的问题。

当一个病人同时服用两种或多种药物时,它们之间可能会发生一些意想不到的化学反应,有的可能只是让药效打点折扣,有的则可能引发致命的毒副作用。我们当然希望能在药物上市前,甚至在设计阶段,就能预见到这些潜在的「冲突」。

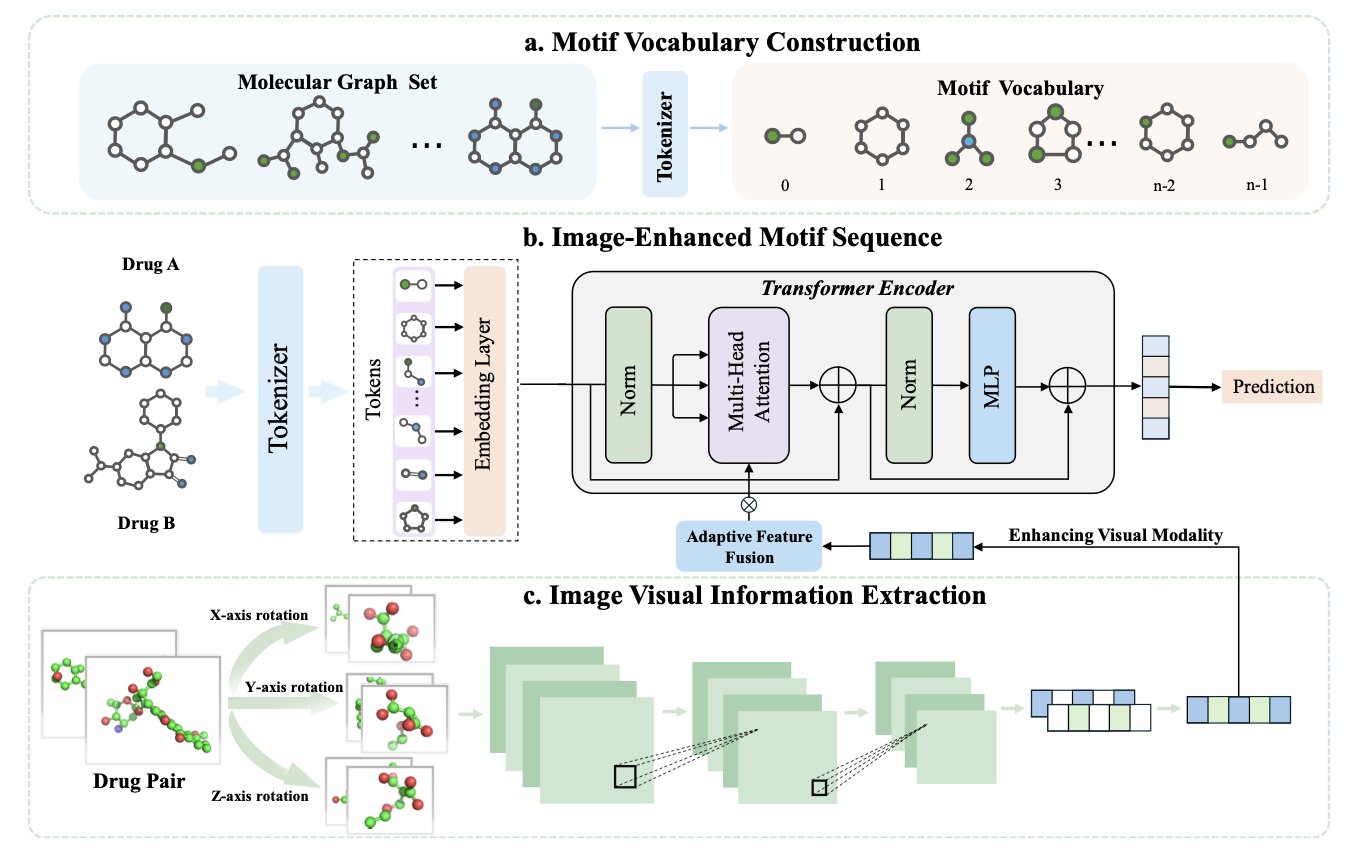

过去,我们用 AI 来解决这个问题,通常的做法是把分子结构打碎,变成一堆局部的「化学基序」(motifs)——比如一个苯环、一个羧基、一个酰胺键等等。然后让模型去学习,哪些基序和哪些基序凑在一起时,容易「打架」。这个方法很直观,也取得了一定的成功。但这就像是你想判断两个乐高积木模型拼在一起会不会冲突,你只去分析它们各自用了哪些种类的积木块,却完全忽略了这两个模型整体长什么样。

ImageDDI 试图解决这个「只见树木,不见森林」的问题。

它的核心想法是让 AI 分析那些局部的化学基序之前,我们先让它看一眼这两个药物分子的「全身肖像照」。这里的「肖像照」,就是我们都很熟悉的、分子的二维或三维结构图。

当然,你不能直接把一张图片扔给一个习惯了处理序列和图谱的模型。

这里的技术关键,在于一个「自适应特征融合」模块。你可以把它想象成一个艺术评论家。这个评论家会先看一眼药物 A 的肖像照,然后提炼出一些关键的「视觉印象」:「嗯,这个分子看起来很长、很扁平,左边有一个很大的疏水区域。」然后,当 AI 开始逐一分析药物 A 的那些局部化学基序时,这个评论家就会在一旁不断地提醒它:「嘿,你现在看到的这个苯环,它可不是孤立存在的,它是那个疏水区域的一部分。」

通过这种方式,ImageDDI 就实现了一种「局部细节」与「全局视野」的动态结合。模型在判断一个特定的基序可能扮演什么角色时,不再是盲人摸象,而是有了一个整体的、空间的「语境」(context)。

那么,多了这么一个「艺术评论家」,效果如何呢?

结果是,ImageDDI 在多个标准的 DDI 预测任务中,都击败了那些只看局部基序的「老前辈」们。这证明了,分子的全局形状和空间布局信息,对于理解它们之间复杂的相互作用,确实是不可或缺的。

作者还通过可视化的方法,让我们能够「看」到 AI 的思考过程。通过生成热力图,他们可以清晰地标示出,在预测某一对药物会发生相互作用时,模型到底关注了哪几个关键的化学基序。这让 ImageDDI 从一个预测准确但无法解释的「黑箱」,变成了一个能为我们提供化学洞见的、透明的「白箱」。

在用 AI 解决复杂的科学问题时,多模态信息的融合,往往是通往更高性能的关键路径。

📜Title: ImageDDI: Image-enhanced Molecular Motif Sequence Representation for Drug-Drug Interaction Prediction

📜Paper: https://arxiv.org/abs/2508.08338

3. AIDD:可合成性不再是空谈

FragDockRL 将分子设计变成了一场强化学习的「棋局」,AI 通过模拟真实的化学反应来「走棋」,并以对接分数作为「胜负」奖励,从而在设计之初就保证了所有「棋谱」都具备合成可行性。

它把整个问题,重新框定成了一场我们都熟悉的游戏:下棋。

AI 的角色,是一个棋手。

棋盘,就是目标蛋白的结合口袋。

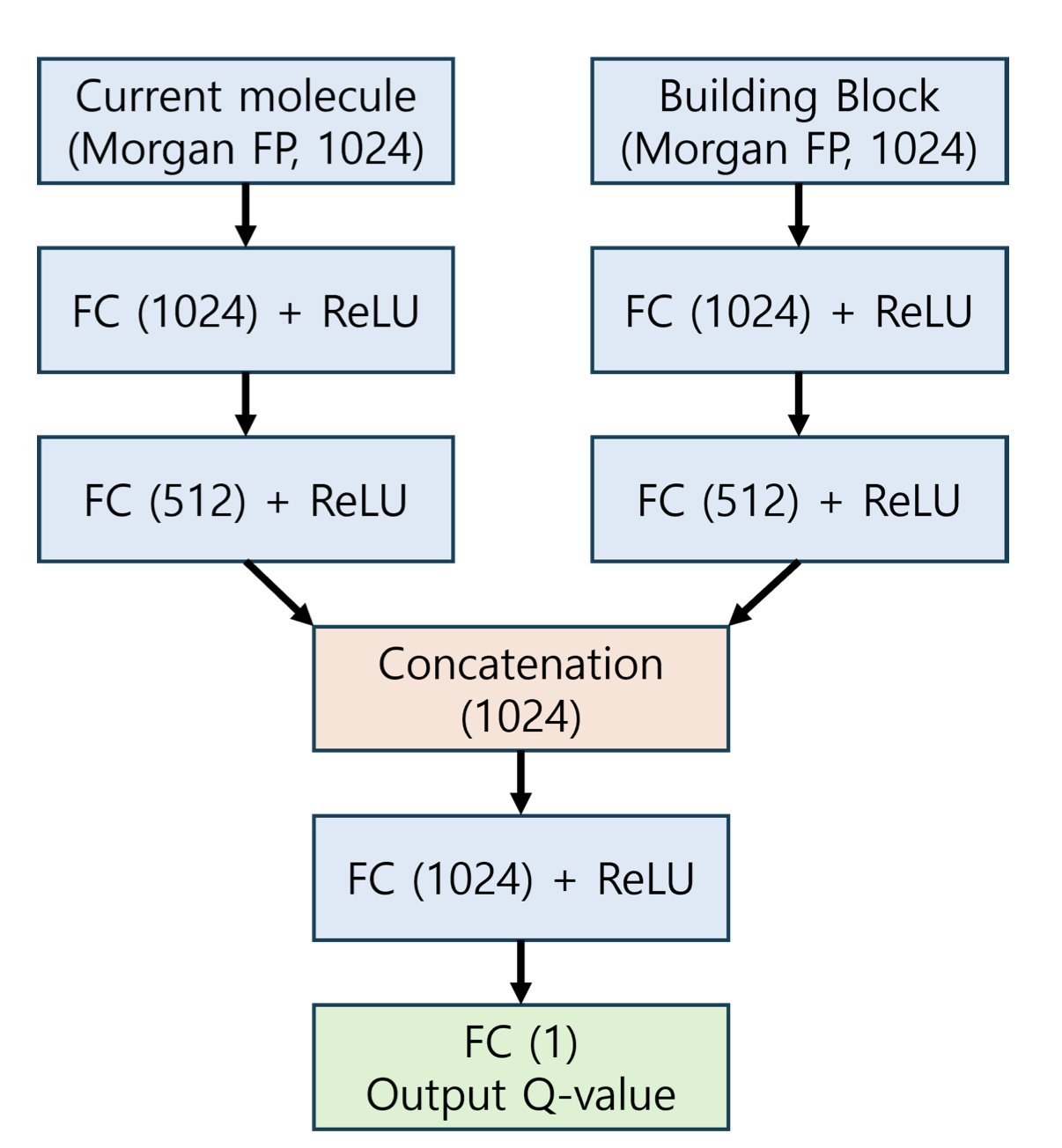

棋子,是一系列预先准备好的、商业上可购买的「化学积木」(building blocks)。

规则,就是一系列我们知道在实验室里能跑得通的、可靠的化学反应。

现在,游戏开始了。

我们先在棋盘上,放上一个已知的、能和靶点弱结合的「核心片段」。然后,轮到 AI 下棋了。它的每一步「棋」,都不是凭空想象的,而是从那本「规则书」里,选择一个反应,再挑选一个「化学积木」,把它接到现有的分子上。比如,它决定走一步「铃木反应」,然后从它的「棋子盒」里,挑一个合适的硼酸,把它接到核心片段的一个溴原子上。

下完一步棋,我们就需要判断这步棋是好是坏。这就是「对接分数」登场的地方。每走一步,程序就会快速地计算一下新生成的分子,与蛋白口袋的结合得有多好。这个分数,就是给 AI 的「奖励」。如果分数变高了,AI 就知道:「嗯,这是一步好棋。以后遇到类似的情况,我可以多考虑走这一步。」如果分数变低了,它就知道:「这步棋走臭了,下次得避免。」

这个过程,就是强化学习的精髓。AI 像一个初级的棋手,一开始可能只是胡乱落子。但它下了成千上万盘棋之后,就会慢慢地、通过这些奖励和惩罚的反馈,学会什么样的「棋路」,对于攻克眼前这个特定的「棋盘」(蛋白口袋),是最有效的。

为了让这个「奖励信号」更靠谱,作者们还用了一个技巧,叫做「栓系对接」(tethered docking)。在计算对接分数时,他们会把那个初始的核心片段,像用钉子一样,暂时「钉」在口袋里。这就像是在教一个新手画画时,你先帮他把画纸固定在画板上。这能防止 AI 在探索新片段的时候,把整个分子的起始位置都搞丢了,从而让它能更专注于优化那些新加上去的「胳膊」和「腿」。

这项工作承认 AI 目前还不是一个无所不能的「化学之神」。但它可以成为一个非常强大的、不知疲倦的、能严格遵守规则的「学徒」。它生成的每一个分子,背后都有一条清晰的、逻辑上可行的合成路线。它不会再给你一些合成化学家看了都想退休的「怪物」。

当然,它也有自己的局限性。比如,AI 有时候会有点「路径依赖」,反复地去尝试一些它已经知道是好棋的步骤,而不敢去探索更广阔的未知。

📜Title: FragDockRL: A Reinforcement Learning Framework for Fragment-Based Ligand Design via Building Block Assembly and Tethered Docking

📜Paper: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.08.12.670002v1